レットパージで職を失った坂本さんは1957年に東京を離れ、京都の印刷会社で委託レタッチとして働き始めます。委託レタッチ制とは、仕事を歩合制で請ける個人商店を会社の中に置いた製版業界独特の仕組みでした。

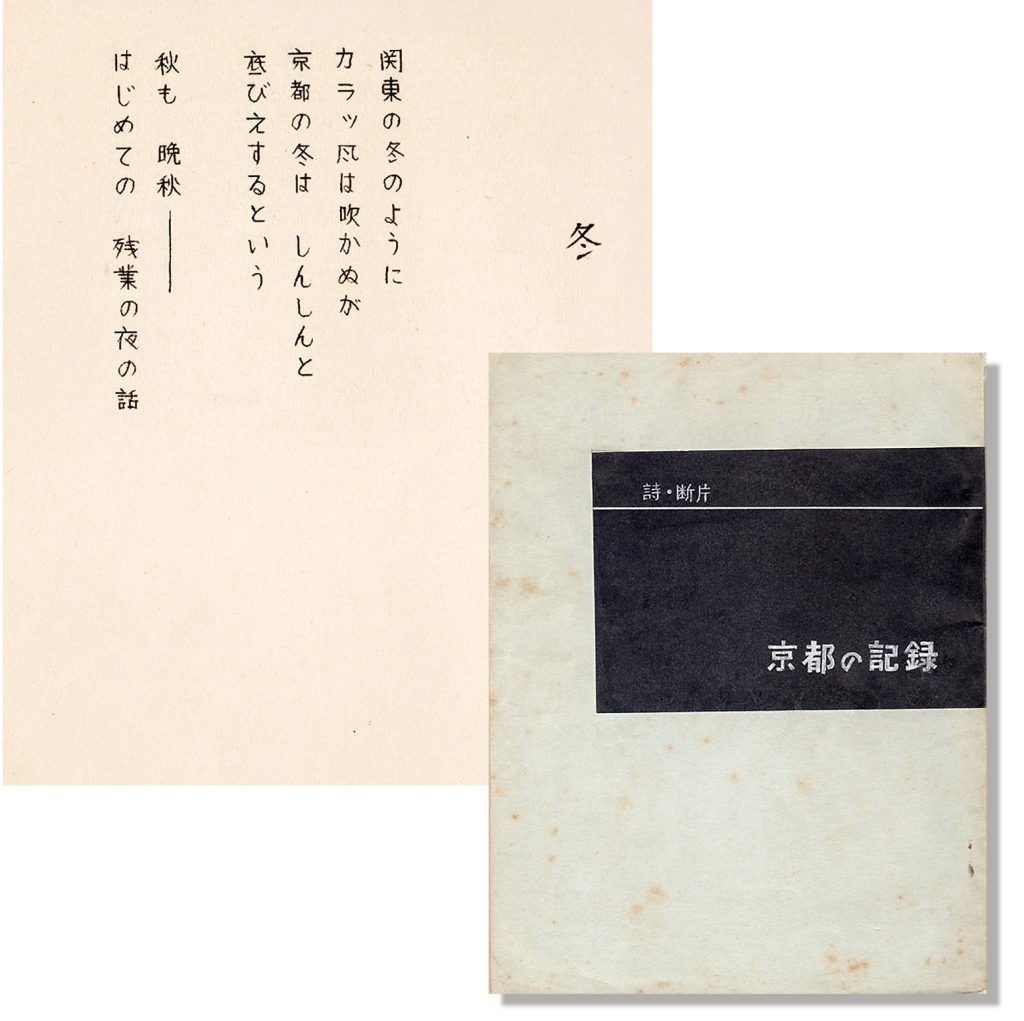

坂本さんは若い頃から詩が好きで、京都でも詩の同人サークルに参加しています。仕事が終わってから、深夜までガリ版(孔版)のガリ切りから印刷までを、奥さまと二人だけで行い、詩集『詩・断片京都の記録』を作りました。坂本さんの字は、何を書いてもガリ版のマス目に合わせた粒のそろっている字であり、指先にはガリ切りの鉄筆を握る感覚と肉刺が、生涯残っていたと思います。

ぼくも京都の印刷会社に一年勤めていたことがあります(東京の兜町にあった営業所が主な勤務先でしたが)。東京で仕事をしてきたぼくにとって、京都本社に出張した際、色の見方や作業のやり方に対する違和感をいつも感じていました。今は、製版という仕事には工芸的な要素があったからだと考えています。坂本さんの時代には、この違和感は、はるかに大きく、文化の違いにも見えたのではないでしょうか。

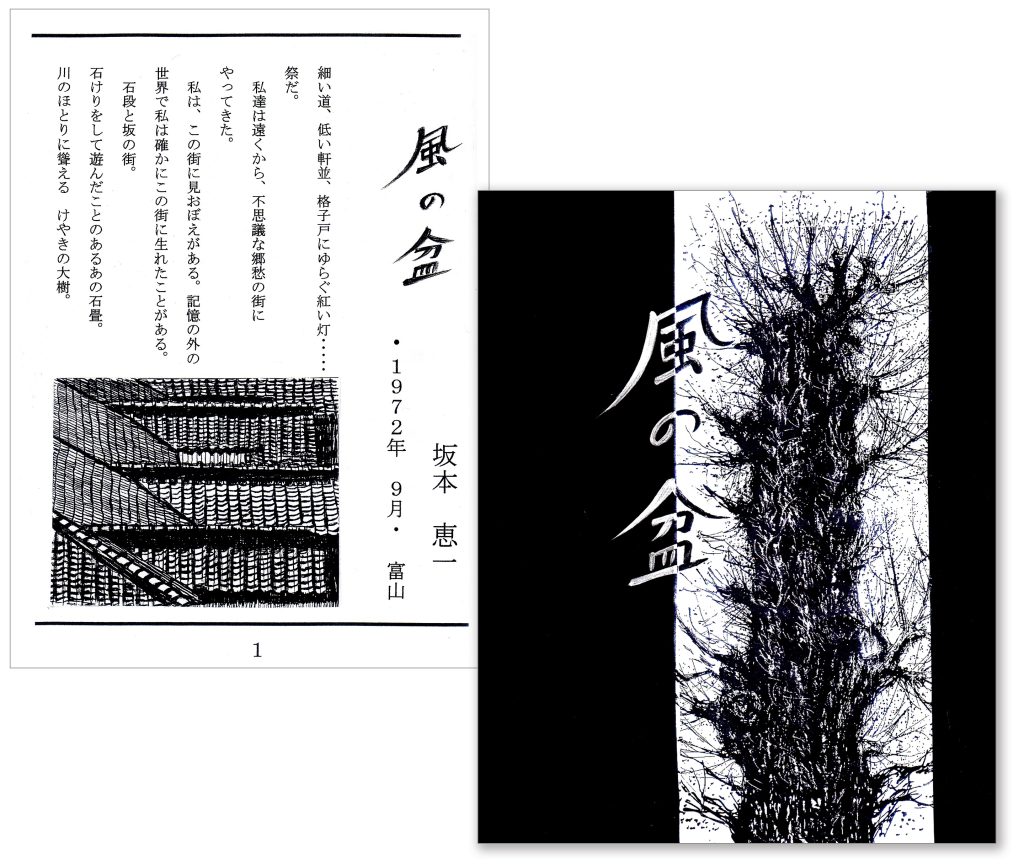

京都で6年間働き、その後大阪の印刷会社に移り、東京を離れてからちょうど10年後の1967年に、富山の印刷会社に移りました。ずっと 詩作は続けており、八尾の風の盆を題材に、職場に馴染めず孤立していた思いを「旅人」の心情を、祭りの情景に重ねて書いていきました。坂本さんにとって、詩作は自分の心を整理する場であったと思います。自ら描く挿絵からも、その思いは伝わってきます。坂本さんの心の中には、戦中派でも戦後派でもない、拠り所のない疎外感がずっとあったようで、その思いは詩に表れています。

戦前より画工(レタッチ)の仕事には、画家を目指す若者が多く就いていましたが、そこは先生(親方)を中心とする徒弟制の工房としての風土が色濃くありました。坂本さんは、レタッチという仕事の中に、東京・京都・関西・富山の風土に根ざす文化を発見し、貴重な体験として大切に蓄えていったと思います。それは一人前になるための、職人の武者修行の道でもありました。

ぼくは、1980年に出版された坂本さんの著書『レタッチ技術手帖』(1980年・日本印刷 技術協会通称JAGAT刊)で、坂本さんを知りました。ぼくの入った時代にはすでに「画工」という呼び名はなく、「レタッチ(マン)」と呼ばれていました。

坂本さんは、最初『レタッチ残酷物語』と題し、300時間の残業に喘ぐレタッチマンの日常を書こうとしていたようです。しかしJAGATの編集者から、技術に軸を置いた内容にとアドバイスを受け、冷静な気持ちが戻り、詳細なレタッチ技法と印刷物の演出方法を、生き生きした文章で書いていきました。それが『レタッチ技術手帖』となり、1980年にJAGAT協会賞を受賞しています。

その最終章には、幕開けが始まったレタッチの電子化と、今後求められるレタッチマンをイメージして書いています。そしてこの本が、業界に向けた問題提起になればと考えていたようです。『レタッチ技術手帖』は、知られることの少なかったレタッチの仕事に光を当てることになり、評判となり続編も出版されました。

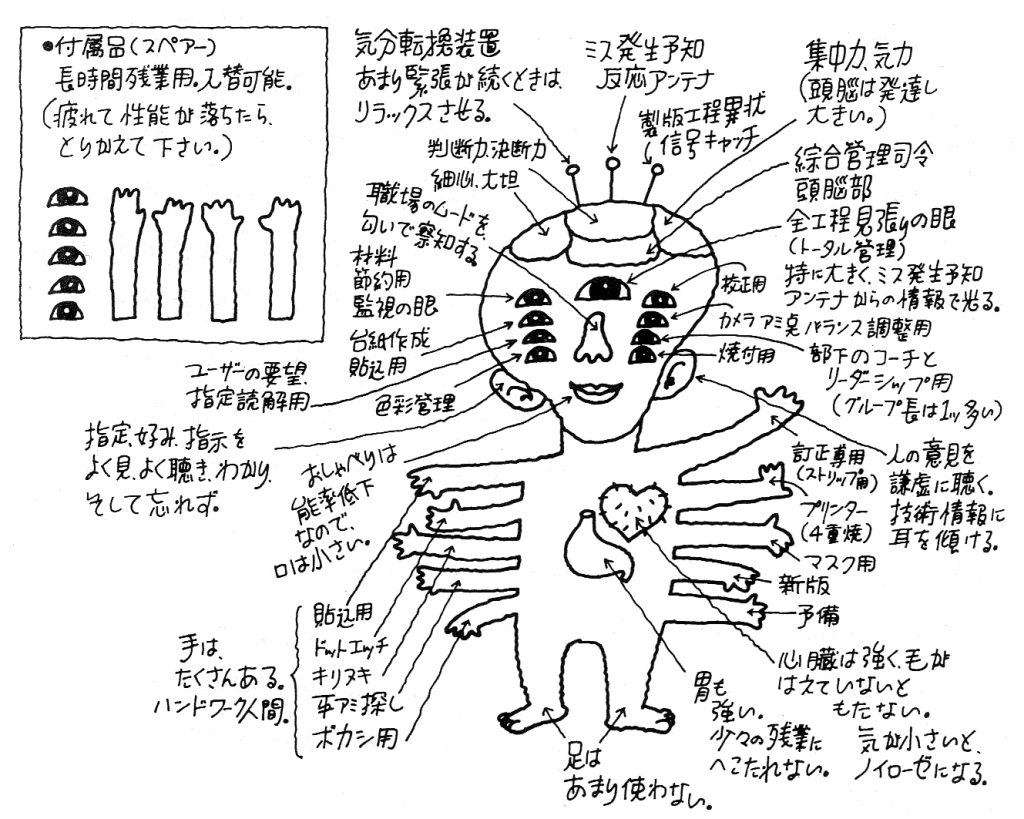

表紙に使われた絵です。頭にアンテナと9つの眼、10本の手を持つイラストが描かれており、宇宙人にも見えますが、豊な感性と、折れない心を持ち、「残酷物語」にも耐えていく人物像です。坂本さんご自身、こうありたいと願っていたのではないでしょうか。

装丁は多川精一さんです。多川さんもこの思いに共感し、このイラストを表紙に使ったのかもしれません。

補足:イラストを描いたのは西垣功さん。東京学芸大学を卒業とともに印刷会社のデザイン部に入社。印刷業界の実情もよくご存じであった方でした。(JAGTA『製版・印刷早わかり図鑑』を参考)

〇

本文中のイラストも掲載させていただきます。

文章教室でこのイラストを見て、小野千世さんは「わたくしもこのような、感覚と付属品をいつも求めていました。」と話されていました。絵本作家でもあり、モノづくりをする人の本心と思いました。(2022年2月記)