この絵本を知ったのはいつ頃だったでしょうか。映画が好きな学生時代?それとも絵本の製版を始めた頃?記憶が曖昧になるぐらい、身体の一部になってしまった絵本です。

右:日本語版の表紙(福音館 1977年刊)

この絵本をめくっていくと、モノクロ映画に徐々に色がついていくような、驚きとときめきを感じることができます。

唐の詩人 柳宗元の「漁翁」の漢詩を題材にした、ユリ・シュルヴィッツ の絵本です。6行で構成されている漢詩ですが、色に関わる漢字は4行目の「緑」だけです。絵本では、この「緑」色を大胆に展開することで、心に残る絵本にしています。ぜひ、実際の絵本を開いてほしいと思います。ひらがなだけで翻訳されている、瀬田貞二さんの文からもゆったりとした時の流れを感じることができます。

〇

1999年に、絵本の原画展『絵本の100年展』(朝日新聞社主催)が、新宿のデパートで開催されました。

.jpg)

左下:その時の入場券(絵はクマのプーさん)

今江祥智さんの文章には、「昔とはくらべものにならないほどに良くなった印刷の力をもってしても、やはり(原画を)とらえきれないものがうんとあるのである」とありました。印刷人として、絵本を持って展覧会に行きたくなったことを覚えています。

〇

『よあけ』の原画に出会うことができました。正確には絵(画)ではなく、原版と言った方がよいと思うので、「原版に出会うことができました」となります。原版に色はありません。モノクロの濃淡の調子を写真製版で網点にする工程を経た後、版にインキを付けはじめて美しい色となります。

右:図録で『よあけ』の作者ユリ・シュルヴィッツを紹介

新-1024x742.jpg)

色玉・矢印・注釈は追記

『よあけ』は 描き分けという技法で作られています。そのため、最終的に色の付いた絵は、わたしたちが手に取る「絵本」になります。この絵本の美しさの秘密のひとつに、この描き分けがあります。

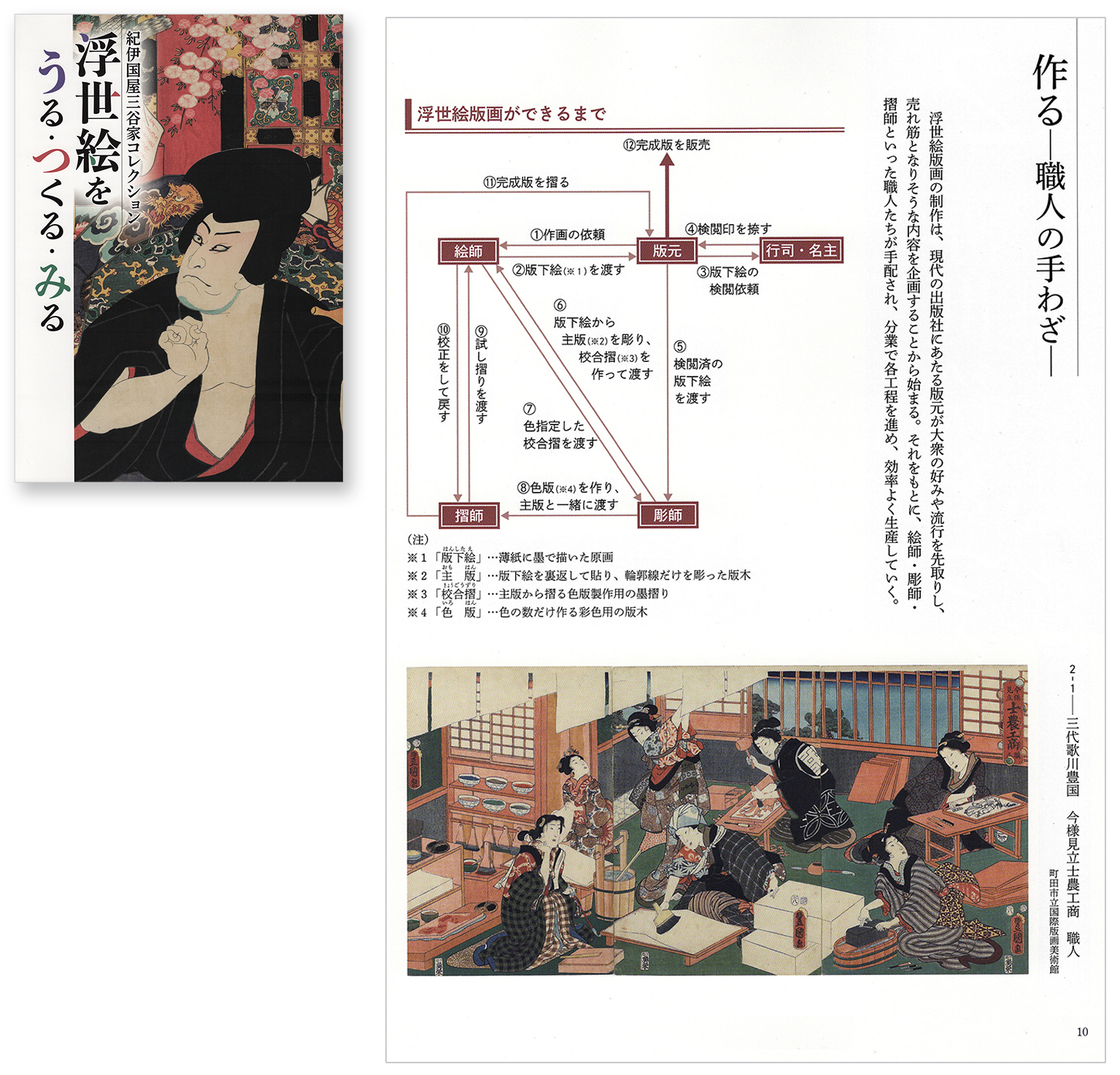

日本の浮世絵版画の工程を見ていきます。

千代田区立日比谷図書文化館で2021年開催

「版元」は現在の出版社、「絵師」が絵本画家、「彫師」が製版工程、「摺師」が印刷となります。現在の絵本作りも多くはこの分業制で作られています。一方、描き分けは、画家は絵を描くのではなく「絵師」と「彫師」を同時に行う、むしろ 「彫師」 に近いところにいます。

この描き分けには、大きなふたつの特徴があります。ひとつは、「彫師」 の感覚と技量に左右されずに作れることです。新聞に今江さんが書いているように、以前は印刷の技術は十分ではなく(主に製版技術のことと思います)、画家が思っていたものが出来あがってこないジレンマがありました〈至光社の武市さんも同じことを感じていました(武市八十雄さんⅣ)〉。そのため、自分の求める再現を得るため、自ら製版まで行う技法が描き分けでした。

もうひとつは、色材に左右されないことです。絵具では出し切れなかった色を、「摺る」段階でインキを変えることで出すことができます。絵具を混ぜることがありませんので、濁ることなく鮮やかな色を再現することができます。また、グレーなどの無彩色も、色の偏りのないグレーインキを使うことで再現できます。

〇

さらに利点として、インキの色をしっかり管理しておけば、再版になった場合も色が変わることがありません。また、海外で印刷する時でもインキを管理していれば、どこの国でも同じ色の絵本を作ることができます。

最近は、海外版の絵本と日本版の絵本を見て、色に違和感を感じることは少なくなりました。しかし、少し前までは、色が違っていることがありました。その中でも色が安定していた絵本は、描き分けで作られた絵本が多かったです。あらためて絵本『よあけ』のことを書くことで、この絵本の秘密に少しでも近づくことができればと考えています。(2022年5月)