絵は紙に画材が付いてできています。その付きはじる部分の再現がむずかしかったです。水彩や色鉛筆のような淡い画材は特にむずかしかったです。ぼくが絵本の製版に就いた40年前は、現在のデジタル技術とは異なり、印刷原版となるフィルムを水の流れる水洗ライトテーブルに置いて、像を作る黒化銀を薬品で調整していました。薬品の濃さ、浸している時間、そして薬品を浸した筆を使っての筆使いと作業に感性を求められることがまだまだ多く残っていました。

小野千世さんの「ひとりぽっちの ねこ」を見た時、製版した人の大変さが伝わってきました。

まず、原画が色紙に描かれているため、シリンダータイプのスキャナに巻くことはできません。原画をカメラで撮影してポジフィルムにしてスキャナに巻き付け色分解するか、製版カメラによるダイレクト色分解するかを取るしかありませんでした。撮影する際の露光調整にも感覚的なところが多くありました。

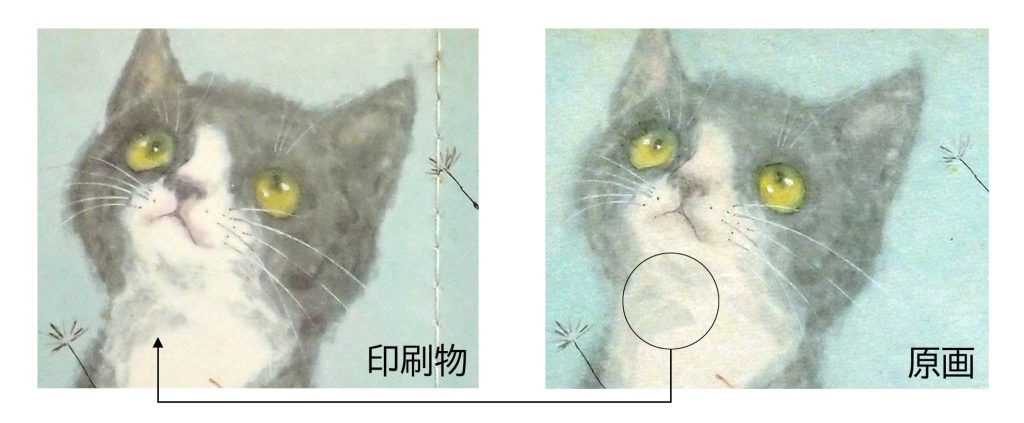

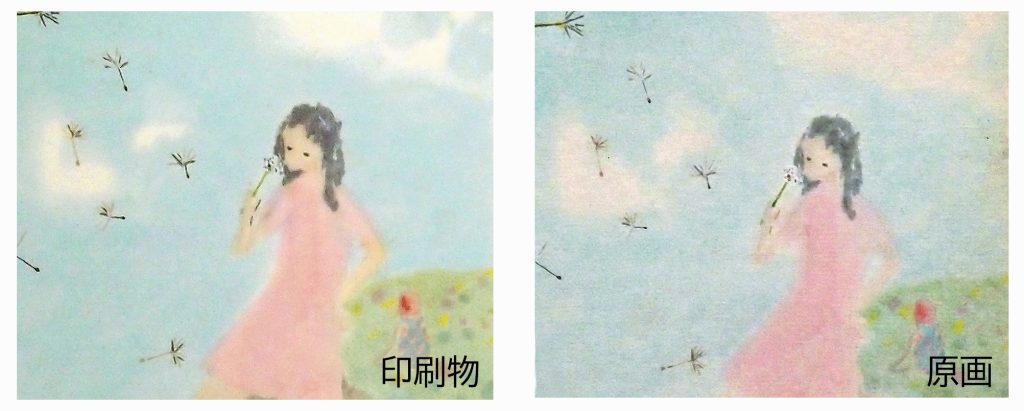

現在ではデジタルカメラでの撮影(入力)、または平面スキャナによるスキャナ入力が可能であり、いずれの方法でも入力した後の画像をモニターを見ながら加工することができます。それでも、「ボケ足」を調整するのは現在でも苦労します。小野千世さんの絵は、この「ボケ足」が多く、それが特徴でもありました。もう少し大きくして見てみましょう。

「ボケ足」の部分は、どうしても強調して製版することが多くなります。原画は質感と筆致がたっぷりありますが、印刷ではどうしても同化しやすくなるため強調気味になります。それでも、原画とは別の世界が印刷物にはあると思います。至光社の絵本を長く製版してきた新日本セイハンの野村廣太郎さんは、第二芸術という言葉を使っています。至光社の武市八十雄さんの文章をまとめた『えほん万華鏡』(1986年 岩崎書店)に、野村さんの言葉がありましたので引用させてもらいます。

〝・・・似たものをつくるのが製版ではない。絵描きさんが描こうと想っても描ききれないものを、違う紙と、違う印刷インキという場に置きかえることで、ほんまにこれが描きたかったんだというものができるか、できないか。それが第二芸術の製版だ。・・・〟

「ひとりぽっちの ねこ」 も、新日本セイハンで製版されました。(2021年12月)